纤维艺术 | 古老又年轻的艺术形式

通过对不同织物天赋异禀的开拓,编织出了独具风格的纤维世界。几位女艺术家用她们的双手为我们带来不同的纤维艺术。

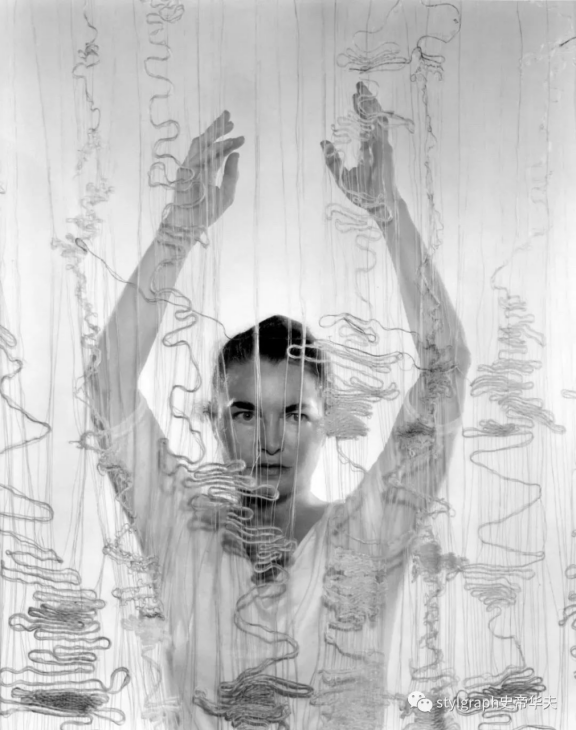

图:艺术家希拉·希克斯(Sheila Hicks)

纤维艺术与其它艺术形式的最大差异,其实在于创作材料的主体性。该领域艺术家通过改变其外部特征,赋予它们此前并不存在的形式与内涵,而美国艺术家希拉·希克斯(Sheila Hicks)就是这一原则最好的实践者。

图:《Grand Boules》,亚麻、棉线、人造纤维、金属编织,2009年

图:《Dose the Wine》,棉线、丝绸编织,2005年

图:《Lilas》,亚麻编织,2014年

现在看来,希克斯绝对是现代纤维艺术领域中的代表人物。她可以将各类平凡朴实的原料升华为充满精神思考的艺术作品。

在创作方法上,艺术家既吸取了古代秘鲁的编织技艺,也从南美印第安族群的针织方法中汲取精华。

图:《Lianas Rojas》,棉线、亚麻、羊毛编织,190×126cm,2019年

在她的众多展览中,许多展品并没有围栏或保护罩的隔离。它们以极开放的姿态拥抱每一位前来注视的观者,从难得的触觉角度激发他们对温暖的渴望。

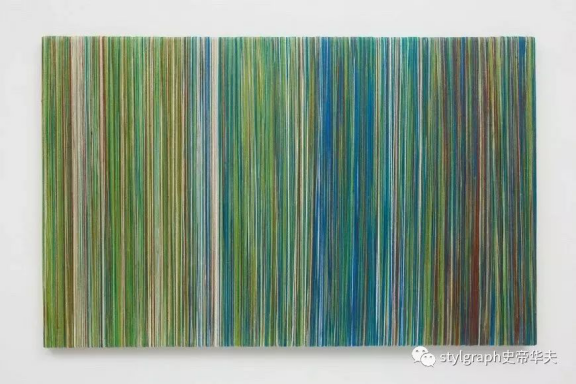

图:《Grass Pathway to Work》,木板亚麻编织,81.6×129.9cm,2018年

就作品的可持续性而言,面对当前紧迫的环境危机,年近90的希克斯心系生物降解技术。她希望即便在未来,自己的作品或许已不复存在,但它们至少给世人留下的是美好记忆和深刻印象,而非地球无法负担的垃圾。

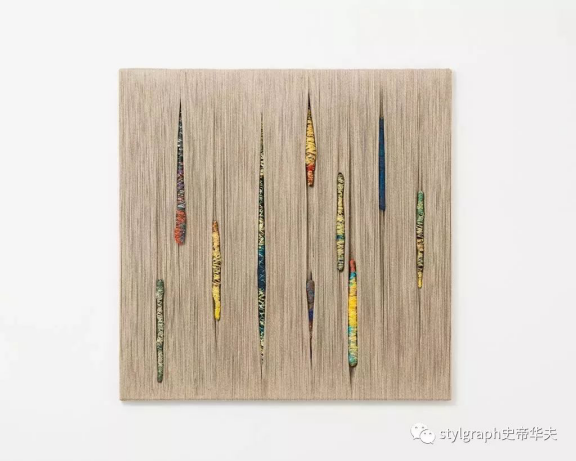

图:《Les Espions》,亚麻、棉线、丝绸编织,2017年

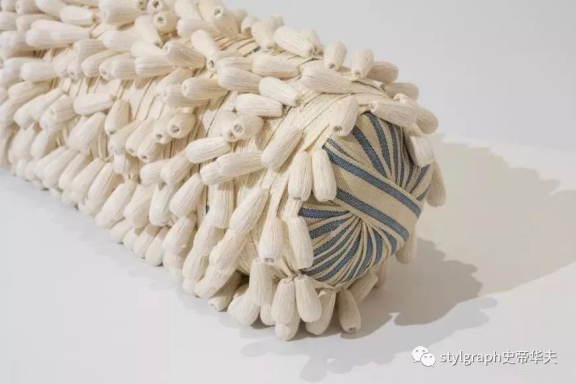

图:《Untitled》,亚麻编织,76.2×50.8×59.7cm,2019年

希克斯的艺术创作始终津津乐道于极具特色且毫不含糊的美。她敏锐的色彩意识和对肌理的不懈追求,同样是与其相伴一生的宝贵财富。

最初,兰诺·陶尼(Lenore Tawney)被称为纺织雕塑家。

图:艺术家兰诺·陶尼

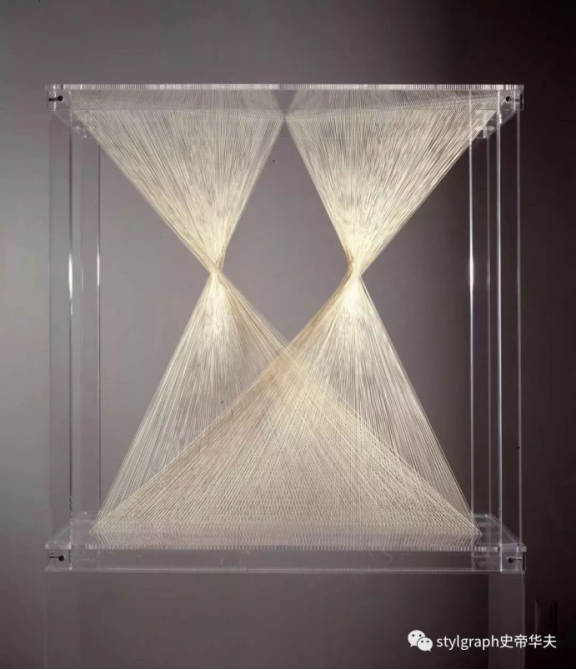

其原因在于她将传统纺织从二维世界的“牢笼”中释放开来,大胆地将表面导向的编织介质转化为三维艺术形式——创造了自由悬挂于空中,可随意摇摆与弯曲的“丝线雕塑”。而这种纤维艺术的全新表现方式,被评论家称为“现代纤维艺术的最早形式”。

图:《Union of Water and Fire》,亚麻编织,96.52×91.44cm,1974年

陶尼自幼跟随母亲学习缝纫与刺绣。在她中年时更有幸在位于芝加哥的包豪斯分校系统学习艺术,其中便包含了编织。在此期间,艺术家不断在创作中尝试新的色彩与纹理,并在之后逐渐成长为前卫编织艺术中抽象表现主义的一员。

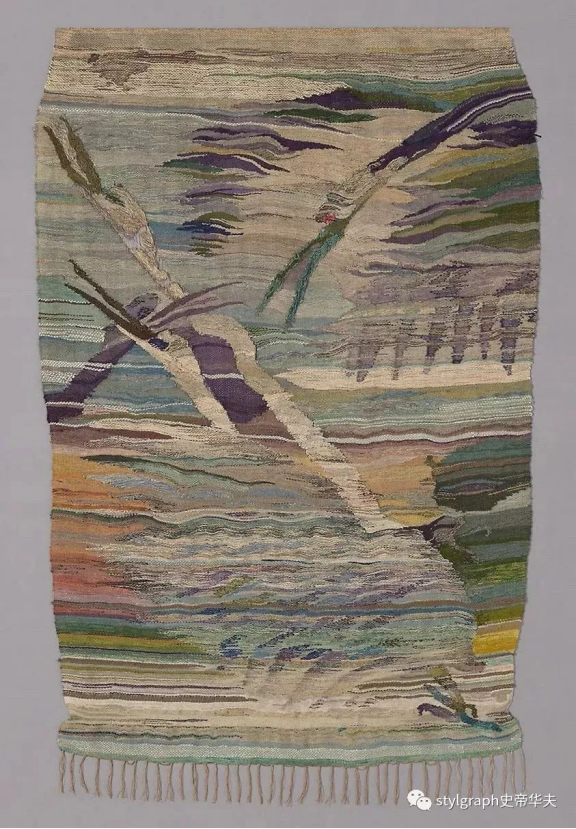

图:《Water Birds Hanging》,羊毛、棉线、亚麻、丝绸编织,208×135.3cm,1956年

到了上世纪70年代,陶尼经历了一段完全脱离编织的艺术时期。她此阶段的作品以微型拼贴画为主,选材丰富却吊诡——鸟蛋、骨骼、羽毛、软木塞……这些极富表现力的创作与她的纤维艺术相比,包含了艺术家更多关于生命和内心的思考。

图:《Yellows》,羊毛、棉线、亚麻、丝绸编织,216.7×144.5cm,1958年

然而对于陶尼来说,东西方神秘的宗教哲学才是她最为重要的灵感来源之一。通过观察她的创作,观众可以明显感受到不同文化间的对话与交流。即便是内涵相差极大的印度文化和禅宗思想,也能在其中实现对立统一。

在她横跨一个世纪的丰富人生中,陶尼先后举办了20余次个人展、几十次主题展。其作品也广泛被全球各大美术馆、博物馆珍藏。还记得在她100岁生日时,陶尼曾非常幽默地笑着说道:“头100年是我生命中最艰难的时光。”此后不久,她便安详地去世了。

图:《Drawing in Air XVII》,亚麻编织,1998年

图:兰诺·陶尼《Lekythos》,亚麻编织,1962年

也许陶尼早已预感到这一天即将来临,才能开朗地自嘲这宝藏般的人生经历;也许离开对她来说也仅代表创作场域的变化,对精神世界的追求还将在另一维度中持续上演。

埃塞尔·斯坦(Ethel Stein)与兰诺·陶尼都是上帝的宠儿,她们同为百岁的编织者,且都在自己100年的生命中创造了无数复杂的纺织艺术品。但是,斯坦却直到96岁时才开始得到公众的广泛认可。简约不简单,古老编织她来重现。

图:艺术家埃塞尔·斯坦(Ethel Stein)

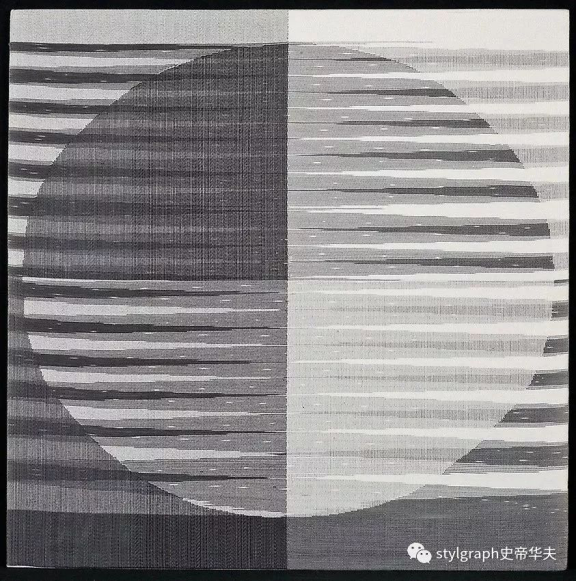

终日在工作室中践行着几何抽象和比喻意象间的交替;体会着生动色彩与黑、白、灰三色间的融合。

出于对纺织艺术的关注,斯坦在大都会博物馆(The MET)担任研究员期间充分研学了丝线的特性,并将之与自己对包豪斯的设计过往相融合,创造出了基于情感和科技的独特作品。其中每一个看似简单的图案,其实都是站在巨人肩膀上的产物。

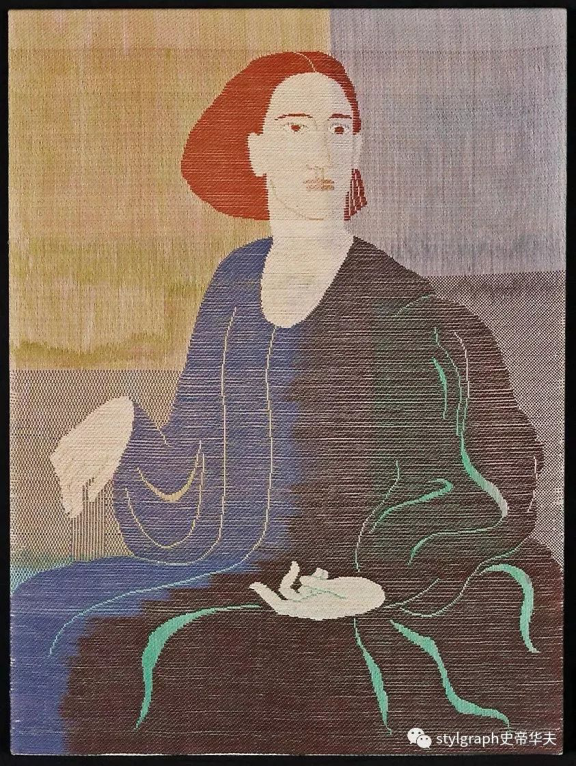

图:埃塞尔·斯坦《Portrait》,彩线编织,108.5×88cm,1999年 © Ethel Stein

然而更重要的是,斯坦对纺织艺术的巨大贡献在于她解码了古老的纺织技术,并将复杂的几何学原理与个人审美相结合,使复兴历史中的编织技法成为可能。所以,也正是由于此种织法的复杂性,它也被称作史上最好的花纹织造法。

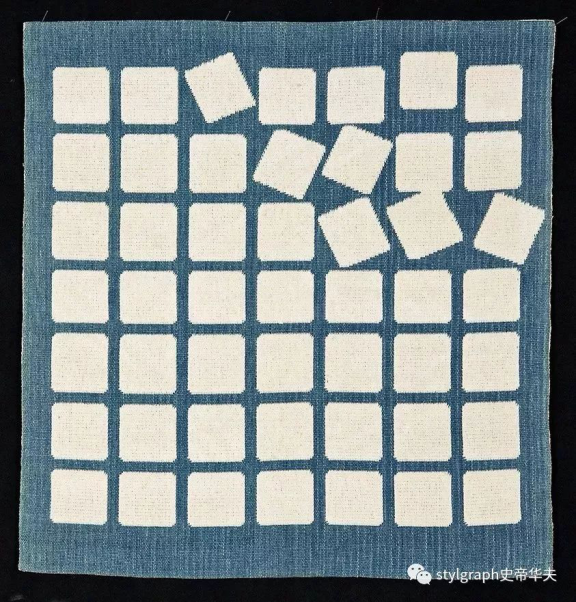

图:《Black and White 6》,彩线编织,87×87cm,2006年

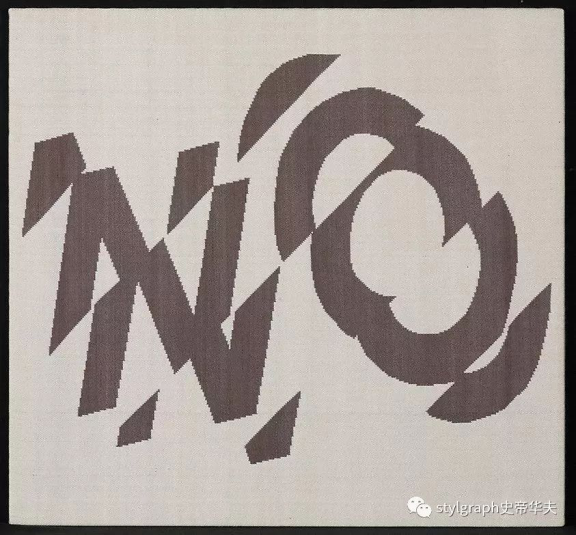

图:《No to Indian Point》,彩线编织,70.2×75.3cm,1997年

多年来,她偏爱三种具有强烈历史传统的特殊结构:花缎(Damask)、双编织(Double-cloth)和彩花细锦缎(Lampas)。而且正是由于拉花机(Drawloom)的灵活性,斯坦的作品才显得如此清新简单。

图:《The Scaffold》,彩线编织,84.4×74.7cm,1998年

图:《The Little Breeze》,彩线编织,72.4×73.7cm,1998年

就算在人生的最后时段,斯坦仍认为创作与年龄毫不相关。甚至越到后期,她产出的作品质量越高,实现了非凡的表达自由。对于这一点,曾有评论家说道:“埃塞尔是一位真正的艺术家,她的一生都是由创造力所堆砌出来的。”

图:《Circus and Slapstick》,彩线编织,1996年

在人与建筑间搭起了视觉过渡的桥梁。不仅如此,它同样可在悠闲午后,与心灵手巧的你共度一段亲密的私人时光。再过不久凌冬便将来临,不如趁此机会编织一件属于自己的纤维艺术吧。

内容/来源网络

编辑/stylgraph整理编写

版权/原作者所有